El falso juego de la desinformación

Una amenaza firme para los sistemas democráticos

14 de junio de 2023

por

Roberto Gelado

Ilustrador

Sean Mackaoui

En una investigación financiada por la Fundación Luca de Tena y Facebook en 2019 se constataba la existencia de grupos de población con especial vulnerabilidad a los mensajes desinformativos, lo que situaba a España dentro de las tendencias observadas en investigaciones previas en otros países; si bien había una conclusión general que resultaba aún más llamativa: más de la mitad de los españoles presentaban ya un grado relevante de vulnerabilidad ante la desinformación. Que la amenaza desinformativa hubiese adquirido tales dimensiones antes del estallido de la pandemia de COVID-19, a la que siempre resulta tentador atribuir la responsabilidad de innumerables males, no hace sino confirmar que tal vez la desinformación encontró un caldo de cultivo idóneo en factores derivados de las situaciones de confinamiento y restricción de la movilidad (Comscore informó que en la última semana de marzo de 2020 se registró un incremento del 55 por ciento en el consumo de redes sociales en España); pero lo cierto es que el fenómeno ya era preocupante desde antes.

Lo habían avisado instituciones de referencia como la Comisión Europea, que en el informe final del Grupo de Alto Nivel encargado de examinar el impacto de la desinformación advertía en 2018 del peligro de que la este fenómeno acrecentase el descrédito institucional y, como resultado de ello, acabase siendo un peligro mismo para los sistemas democráticos. En las conclusiones de este informe se alegaba, además, que el Departamento de Estado de Estados Unidos ya había recibido 120 millones de dólares (unos 109 millones de euros) para contrarrestar esfuerzos extranjeros que intentasen interferir en procesos electorales o, simplemente, sembrar la desconfianza hacia los mecanismos democráticos; e interpelaba a las instituciones europeas a ponerse manos a la obra más allá de las buenas palabras.

Puede parecer razonable caer en la tentación relativista de cuestionar la verdad misma ante el bombardeo de sucedáneos cada vez mejor disfrazados

Inmediatamente después de la expresión de estos muy fundados temores, el programa Horizonte 2020 anunciaba la movilización de “considerables recursos para abordar la veracidad de la información que se presenta en las redes sociales y en los medios de comunicación”, una inversión que se estimaba aproximadamente en 60 millones de euros.

Iniciativas como el proyecto del Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO), que en su segunda fase destinó 11 millones de euros a la conformación de observatorios nacionales y de conglomerados de país para luchar contra la desinformación, son algunas de las respuestas que se han dado desde entonces desde las instituciones comunitarias. EDMO, al que gestiona un consorcio encabezado por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, tiene hoy en funcionamiento 14 hubs repartidos por toda Europa. Uno de esos observatorios, IBERIFIER, centra su actividad, de hecho, en el entorno ibérico. Con el profesor Ramón Salaverría a la cabeza, el hub hispano-portugués está integrado por 12 universidades, cinco organizaciones de verificación y agencias de noticias y seis centros de investigación multidisciplinar.

En el estudio sobre desinformación y perfiles de vulnerabilidad antes citado, se arrojaba luz sobre factores que podrían generar un caldo de cultivo más propicio para los trastornos informativos. Al respecto de la edad, por ejemplo, se comprobó que los jóvenes eran el grupo de edad más vulnerable a la desinformación y que el colectivo de adolescentes era particularmente el que más sucumbía a los mensajes falsos. Sobre la posición económica, se descubrió, como por otro lado ya se hipotetizaba, que una situación más favorable parecía reducir la vulnerabilidad a la desinformación, con los desempleados y los inactivos como los subgrupos con más nivel de vulnerabilidad.

No se pudo determinar que el nivel de estudios fuera una variable relevantemente vinculable a la mayor vulnerabilidad a la desinformación; aunque, de manera muy leve, sí se observó que, a menor nivel de estudios, existía un grado ligeramente superior de vulnerabilidad hacia la desinformación. Sí fue mucho más evidente la correlación existente entre el consumo de contenidos en Internet: aquellas personas con una exposición superior a tres horas diarias en esta plataforma presentaban un mayor grado de vulnerabilidad a la desinformación.

La velocidad y el volumen de contenidos que recibimos en la actualidad no ayudan —más bien al contrario— a evitar que se acabe diseminando más lo falso que lo verdadero, como ya advirtieron Vosoughi, Roy y Aral (2018) en un informe elaborado para el MIT en el que se señalaba que las noticias falsas tenían un 70 por ciento más de probabilidad de retuitearse que las verdaderas.

Sin norte de verdad, queda poco; así que la primera batalla pasa por reivindicar su valor central para guiar el debate público

La banalización del influjo potencial de la desinformación puede responder a la gratificación que se vislumbra en su consumo inmediato: es muy posible que se reenvíen mensajes desinformativos a sabiendas de que lo son, simplemente porque son divertidos y no se vislumbra el daño verdadero que pueden perseguir. Conviene, precisamente por eso, detenerse en las intenciones menos lúdicas y más estratégicas de quienes entienden la creación de estos contenidos desinformadores como una pieza angular de procesos de desestabilización.

La adhesión inquebrantable a representaciones simplistas del fenómeno de la desinformación suele ser un buen detector de actores con intereses que van más allá de la mera trivialización ocasional de algún contenido con potencial desinformador. Simplificar todo lo que no conviene a algunos intereses particulares bajo un mismo término —digamos, fake news1— en lugar de detenerse en la complejidad de las casuísticas que se pueden desglosar bajo este campo conceptual puede ser uno de estos indicadores: interesa más a quienes realmente no quieren combatirlas. Lo hizo, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en una comparecencia pública junto a la por entonces primera ministra británica Theresa May; pero desafortunadamente no han estado solos en su intento de desprestigio de la prensa como contrapoder, ya que a uno y otro lado del espectro ideológico hemos presenciado censuras de medios de comunicación en ruedas de prensa sobre esta misma base (i)lógica: “Su medio es fake news; así que no voy a responder a sus preguntas”.

Las crisis son también caldo de cultivo para soterradas intentonas espurias que —sin llegar a citar directamente a ese término, el de fake news, al que ya se ha catalogado como poco específico y tendente a las trincheras— busquen sacar rédito personal en el río revuelto de la confusión.

En abril de 2020, por ejemplo, en pleno apogeo del confinamiento durante la primera oleada de COVID-19, el Ministerio de Sanidad español publicó cinco preguntas que sugería a los usuarios de redes sociales formularse a sí mismos cuando se enfrentaran a los contenidos que por aquel entonces se publicaban en redes sociales. Cuatro de ellas remitían a ese loable esfuerzo que cimienta conceptualmente la libertad de expresión que realmente presta un servicio social: cerrar la brecha entre la verdad epistemológica (lo que sabemos) y la verdad ontológica (lo que en realidad es).

Así, el ministerio instaba a los usuarios a comprobar la fuente de los contenidos que se encontraban (“¿Conozco a las personas o a la organización que ha elaborado lo que voy a compartir?”), su función pública (“¿Será de utilidad para las personas que lo van a recibir?”), su relevancia (“¿Es tan importante que lo comparta?”) y, en suma, su fiabilidad (“¿Es realmente fiable?”). Por eso era especialmente llamativo que la quinta pregunta (en realidad era la cuarta de las cinco en el listado, posiblemente mejor camuflaje que ir como mero añadido final) se desviara hacia propósitos no tan claramente inspirados por el noble propósito de crear sociedades mejor informadas. Su formulación (“¿Compartirlo va a colaborar a que podamos sobrellevar mejor todos esta situación?”) sí parecía tener un componente social, pero transitaba por coordenadas más emocionales (en aquella época de hartazgo, ¿a quién no le venía bien una tregua?) y se alineaba con un bien de apariencia sospechosamente más particular: propiciar un clima de opinión más benevolente con quienes andaban gestionando la crisis por aquel entonces.

La línea, como se ve, es fina; pero John Stuart Mill lo explicaba con más precisión y mejor verbo en su ensayo de 1859 Sobre la libertad, donde defendía, entre otras cosas, la libertad de discusión porque nos podía acercar al progreso y, en última instancia, a la verdad de las cosas. El ejercicio de la libertad de expresión podía ayudar a aminorar la falibilidad individual consustancial a nuestra condición humana, y solo por eso ya se antojaba como algo deseable. El objetivo, en cualquier caso, había de ser siempre ese: que estuviéramos mejor informados, que fuéramos mejores conocedores de lo que nos rodeaba. La desinformación pretende lo contrario y, como se ha visto, los peligros pueden brotar camufladamente de la esquina más insospechada.

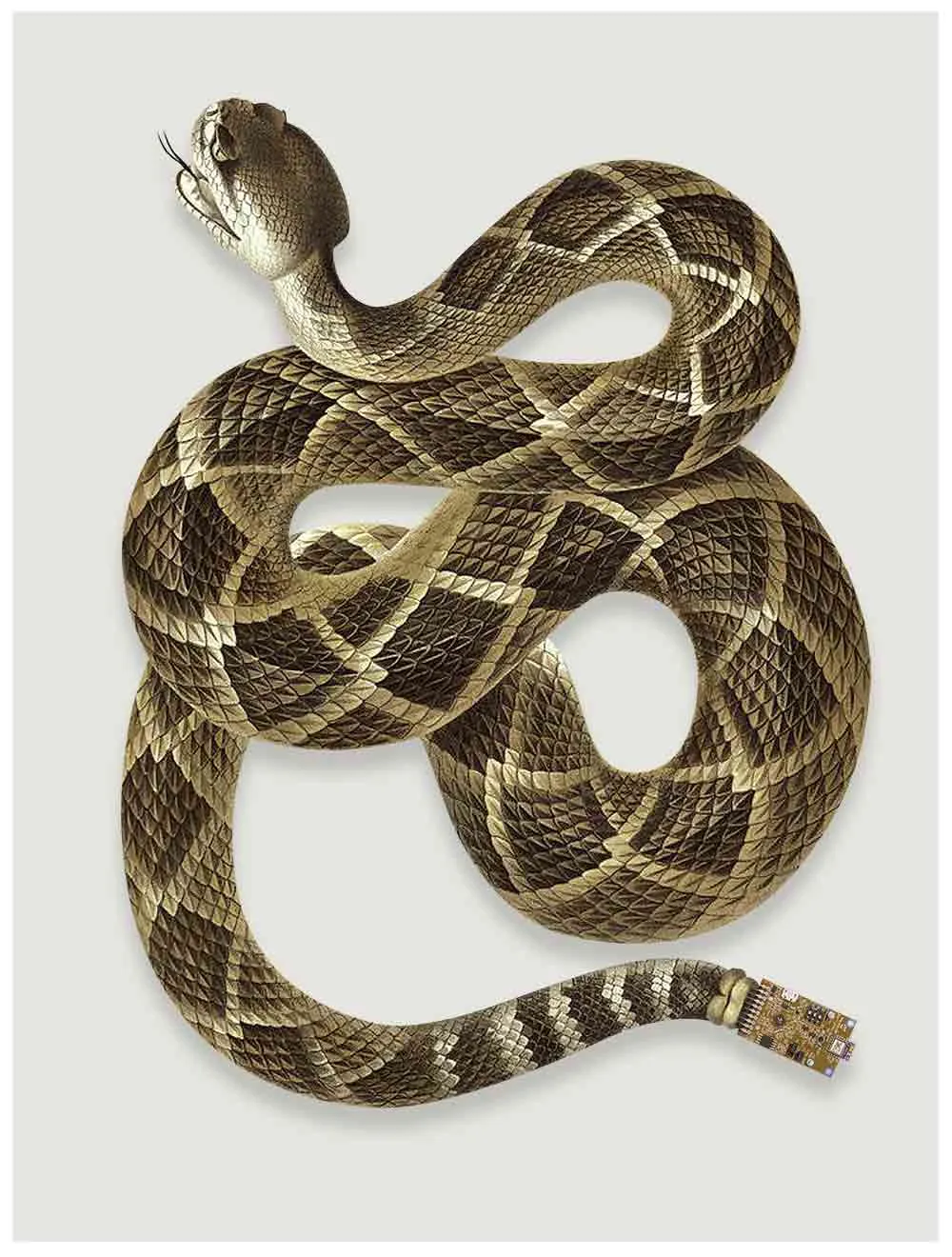

Al crecimiento exponencial de las amenazas ya glosadas, en estos tiempos se le ha venido uniendo las que seguirán trayendo consigo los futuros desarrollos de la inteligencia artificial, cuyo maridaje con técnicas de desinformación como la creación de contenido fabricado (los deepfakes2) parece abrir bajo nuestros pies un abismo inevitable. ¿Qué se puede hacer ahora que la técnica nos desembarca en ese puerto indeseable de poder producir contenidos sin anclaje real, cuya falsedad es casi imposible (o muy costoso, en tiempo y dinero) de detectar? Puede parecer razonable caer en la tentación relativista de cuestionar la verdad misma ante el bombardeo de sucedáneos cada vez mejor disfrazados. Que este cuestionamiento sistémico de la verdad sea uno de los mayores objetivos para los diseminadores estratégicos de desinformación es, en realidad, la mejor alerta para que transitemos el camino opuesto.

La velocidad y el volumen de contenidos que recibimos contribuyen a que se acabe diseminando más lo falso que lo verdadero

Sin norte de verdad, queda poco; así que la primera batalla pasa por reivindicar su valor central para guiar el debate público. Como afirmaban los maestros Kovach y Rosenstiel (2012), “un debate entre dos oponentes que basan sus argumentos en cifras falsas o en meros prejuicios fracasa a la hora de informar. Solo sirve para provocar. Lleva a la sociedad hacia ninguna parte”.

Hay también acciones específicas que devalúan el impacto de la desinformación. Por ejemplo, organizaciones como First Draft hicieron un impagable esfuerzo por desenmarañar conceptualmente el fenómeno, y aquello navegaba en sentido opuesto al de todos aquellos actores interesados que viven mucho más cómodos etiquetando todo como fake news. Bastó con combinar dos elementos, falsedad e intencionalidad, para discriminar al menos tres tipologías de trastornos desinformativos. Las estrategias para combatir cada una de ellas han de ser, como se puede intuir, distintas; y ahí radica la utilidad de la discriminación: las etiquetas específicas nos ayudan a saber mejor a qué nos enfrentamos y cómo debemos hacerlo.

De una categorización del fenómeno que se actualice continuamente al compás de las mutaciones que vayan adquiriendo los trastornos informativos se aprovecharán también los esfuerzos por alfabetizar mediáticamente a la población. En una sociedad en la que cada vez es menos viable sostenerse al margen de los impactos mediáticos, la exposición inerme al bombardeo suena, cuanto menos, inconsciente. Cuanto más tempranamente se dote a los futuros consumidores de contenidos mediáticos, de herramientas para discriminar la desinformación, más necesariamente crítica será la sociedad del mañana.

1Las expresiones noticias falsas y noticias falseadas son alternativas a fake news, según Fundéu. Más información en: https://www.fundeu.es/recomendacion/noticia-falsa-falseada-fake-news

2El término ultrafalso es una alternativa al anglicismo deepfake, que se está empleando sobre todo para referirse a los vídeos que no son reales, pero que lo parecen gracias a una manipulación extrema. Más información en: https://www.fundeu.es/recomendacion/ultrafalso-alternativa-a-deep-fake

Comisión Europea (2018): “A multi-dimensional approach to disinformation: Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation”. Disponible en: https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6ef4df8b-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1

Kovach, B., Rosenstiel, T. (2012): Los elementos del periodismo. Madrid, Aguilar.

Mill, J. S. (2014): Sobre la libertad. Madrid, Akal.

Vosoughi, S., Roy, D. y Aral, S. (2018): “The spread of true and false news online”. MIT Initiative on the Digital Economy Research Brief. Disponible en: https://ide.mit.edu/sites/default/files/publications/2017%20IDE%20Research%20Brief%20False%20News.pdf

Profesor, investigador y adjunto al Vicerrectorado de Internacionalización en la Universidad CEU San Pablo. Actualmente lidera el nodo USPCEU del hub IBERIFIER, uno de los observatorios financiados por la Comisión Europea para la lucha contra la desinformación.

Ver todos los artículos

Profesor, investigador y adjunto al Vicerrectorado de Internacionalización en la Universidad CEU San Pablo. Actualmente lidera el nodo USPCEU del hub IBERIFIER, uno de los observatorios financiados por la Comisión Europea para la lucha contra la desinformación.

Ver todos los artículos

Comentarios